ヴァイオリンを調える――音色と音程矯正し一気に上達する練習法「Son Filé」(ソン・フィレ)

(モバイルでは端末を横長にしてご覧ください)

(iPhoneなどで端末を横長にして画面の左側にブックマークなどの表示が出る場合は

画面最上部のアドレスバーの左側の青くなっているブック(本)のマークのアイコンをクリックすると消えます)

イワモト ヴァイオリン教室のブログへようこそ。

イワモト ヴァイオリン教室では

「正しい音程」 (正確な音程)

「本格的な音色」(美しい音)でヴァイオリンを弾くための

基礎的な演奏技術を大切に指導し

一音いちおん丁寧に

各人の進捗に合わせた課題をレッスンしています。

ヴァイオリンのお悩みはこれで解決

世界的に有名なアイスに、トルコのドンドゥルマ(Dondurma)があります。

粘りがあって、よく伸びるのが特徴のトルコの伝統的なアイスクリームです。

実はこのトルコアイスがヴァイオリンの上達にとても役立つのです。

表現力を高めたい

音色を自在に操りたい

本記事はこのような問題解決の大きなヒントになることでしょう。

ヴァイオリン演奏において、繊細さや力強い表現を生み出す役割は主に右手が担って

います。そのため、音色は右手に関係すると言うことに異論はないでしょう。

しかし、ここで、右手は音程にも影響すると言ったらどうでしょうか。

左手の間違いでは?と思われるかもしれませんが、ヴァイオリンの音程の取り方を

考えれば、音色は右手、音程も右手なのです。ヴァイオリンの音程は “響き”で確定

するため、この響きを生み出す役割を担うのが右手であるという点で、右手は音程に

大きく関与します。右手を改善することは、音色や音程に関わる様々な問題解決の

鍵なのです。

音色には、弓の運び方、圧力、角度などの右手の操作が演奏に大きく影響します。

音程には、正しい音程を取るための響きを生み出す右手が重要となります。

『ヴァイオリンを鳴らす――響きが変わる3つの上達のコツ』で書いたように

ヴァイオリンは「鳴らす」ほどにより一層正確な音程が取りやすくなり、正確な音程

で弾くほどにより一層鳴ってきます。これにも右手は大いに関与しています。

音色や音程は、演奏者の個性を映し出す大切な要素でもあり、右手を見直すことで

右手のための練習方法には様々なものがあります。右手の技術は多方面からの検証や

練習を必要とするため、ここですべてを紹介することは困難ですが、右手に最も効果

的な練習方法をひとつ挙げるとすれば、それは「Son Filé(ソン・フィレ)」です。

右手の技術の中核をなす練習であり、右手の繊細な表現力を磨くためには日々欠かせ

ないものです。

「Son Filé」(ソン・フィレ)とは?

「Son Filé」(ソン・フィレ)は、フランス語で「音を紡ぐ」という意味を

持ちます。

(Son: 「音」、Filé: 「紡ぐ」「糸を引く」)

この練習方法は、ヴァイオリンのボウイング技術において、音の均一性や滑らかさを

追求するために行われます。長くゆっくりとした弓の動きで、音の質を保ちながら

弾くことが求められます。

持続された音にf~p、p~fなどのデュナーミクを伴う音形であることが一般的

「Son Filé」の音を引き伸ばしながら行う練習は、トルコアイスのドンドゥルマが

伸びる様子にまさにぴったりであり、右手の運弓における持続性を磨きながら、

繊細な表現を可能にします。

「Son Filé」(ソン・フィレ)を行う際のポイント

「Son Filé」の練習では、ただ漫然と低速で弾くだけではなく、弓の持ち方、

弦と弓の圧力、弦と弓の直交、さらには弦と弓の接点(サウンドポイント)に

「Son Filé」は、任意の音形でも練習課題とすることはできますが、既存の教本で

有名なものとしては、以下の3種類があります。

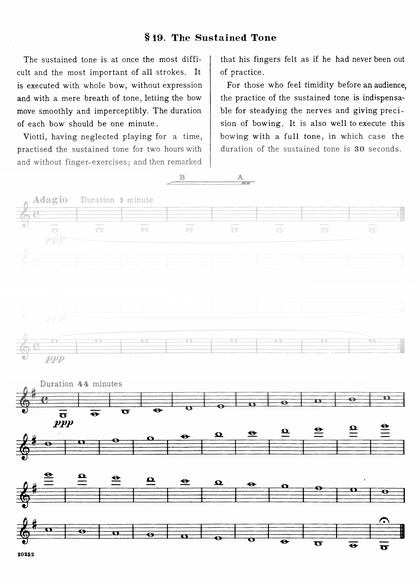

カソーティによる「Son Filé」

August Casorti, The Techniques of Bowing For the Violin Op.50は

§19 "The Sustained Tone" の二番目の課題は、特筆すべき課題として

知られています。

August Casorti, The Techniques of Bowing For the Violin Op.50

― §19 “The Sustained Tone” の第二課題

上記では、ト長調スケールの上昇と下降が44小節続くだけのように見えますが、

そこにDuration 44 minutesと記されていることから、1小節を全弓で1分かけて

この課題では、弓と弦の直行を常に保ちながら、全弓を均一な圧力で奏でることが

求められるため、最初の1小節から非常に高い集中力が求められ続け、たった一度の

練習であらゆるレベルの方において劇的な運弓改善が期待できます。

一方で、この課題にはデュナーミク(f~p、p~f)が伴わないため、極低速な

運弓を長時間続けることで、運弓表現が硬直しやすいという問題もあります。

この点から、この練習方法は「Son Filé」というより、「Son Figé(=硬直した)」

と呼ぶ方がよいかもしれません。

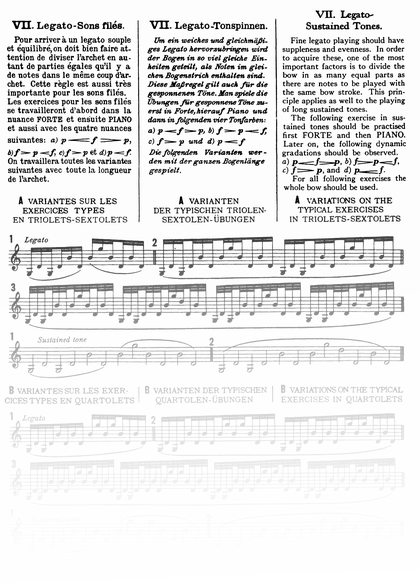

ドゥニスによる「Son Filé」

Demetrius Constantine Dounis

The Artist's Technique of Violin Playing Op.12の最後に載せられている

Ⅶ.Legato-Sustained Tones.では、「Son Filé」の特徴であるデュナーミクでの

Demetrius Constantine Dounis, The Artist's Technique of Violin Playing

Op.12

― Ⅶ. Legato‐Sustained Tones

しかしその練習の基となる音形は、The Artist's Techniqueと題されていることに

相応しく、これを記載されているとおりlegatoで軽やかに、糸を解きほぐすかの

ように柔らかく「Son Démêlé」を目指して奏でるには、一定の技術レベルが要求

されます。そこで一歩誤ると、急激な移弦により「Son Fouetté」の状態に陥り、

柔らかさが失われてしまうことにもなりかねません。

このことから、この練習方法は、「Son Démêlé(=解きほぐされた)」が

「Son Fouetté(=振り回された)」になってしまう「Son Filé」ともいえます。

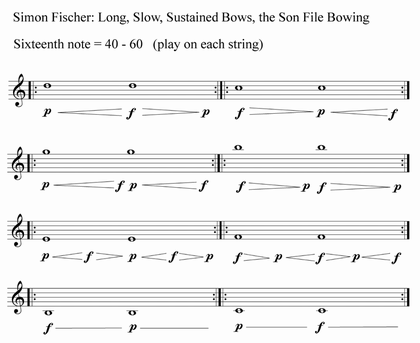

フィッシャーによる「Son Filé」

既述のようにCasortiによる課題は即効性はあるものの、運弓が硬直的になり

その一方で Dounis による課題は高度なため、運弓が乱れる可能性を有するなか

そのような即効性は期待できないものの、そのような運弓の乱れの懸念がない

「Son Filé」としての「Son Filé」ともいえる課題が

Basics by Simon Fischer

Right Arm and Hand Long,slow sustained bows Exercise 3 に示された

下掲の課題だと言えます。

Basics by Simon Fischer, Right Arm and Hand Long, slow sustained bows

Exercise 3

『ヴァイオリンの運弓(ボーイング)における適正な圧力』でも書いたように、上掲

の譜面をリピートも含めて速度40(小節内に二つある全音符の一つを16個に数える

速さが40)にて、より一層豊かなデュナーミクを目指して日々練習を重ねるなかで、

右手の音色の美しさや表現力の向上に効果的な練習法であると実感しています。

このことから、この課題こそが「Son Filé」としての「Son Filé」といえる

でしょう。

さらに美しく伸びやかな演奏のために

「Son Filé」の練習では、弓の持ち方、弦と弓の圧力、弦と弓の直交、弦と弓の接点

(サウンドポイント)が重要ポイントですが、それらを自分で正しく行うことは正直

難しい面もあります。

当教室のレッスンでは、「Son Filé」の練習を日々欠かさない指導者のもとで、

客観的な視点から適切かつ実践的なアドバイスが受けられますので、より効率的に

演奏フォームの矯正や、右手の正しい感覚をつかんでいただけます。実際に、

一般の方から音大生 演奏者 指導者の方へのレッスンでも、そうした取り組みで

右手が改善し、どなたも正しい音程の美しい音色での演奏へと顕著な変化を遂げて

います。右手に特化した練習を取り入れることで、演奏全体が調い、さらに美しく、

各色のマークをクリックすると、関連リンクが表示されます。

(下掲のボックスでブログ(サイト)内の検索ができます)

このブログの文章・画像・その他のコンテンツを含む一切の転載をお断りいたします

カテゴリ: 究極のヴァイオリン奏法