ヴァイオリンは正しく弾けない?――その解決策が異次元の上達をもたらす!

(モバイルでは端末を横長にしてご覧ください)

(iPhoneなどで端末を横長にして画面の左側にブックマークなどの表示が出る場合は

画面最上部のアドレスバーの左側の青くなっているブック(本)のマークのアイコンをクリックすると消えます)

イワモト ヴァイオリン教室のブログへようこそ。

イワモト ヴァイオリン教室では

「正しい音程」 (正確な音程)

「本格的な音色」(美しい音)でヴァイオリンを弾くための

基礎的な演奏技術を大切に指導し

一音いちおん丁寧に

各人の進捗に合わせた課題をレッスンしています。

companion pieces

companion pieces

companion pieces

『ヴァイオリンは正しく弾けない?』

――その解決策が異次元の上達をもたらす!

(当記事)

『たった1つの習慣で、ヴァイオリンテクニックを極める』

『ヴァイオリンの上達を最短で叶える秘伝のレッスン!』

『ヴァイオリンの音色が劇的に変わる!たった一つの秘密とは?』

『チューナーに頼らない音の追求――耳で磨くヴァイオリンの真の響き』

「ヴァイオリンは正しく弾けない」その真意とは?

「ヴァイオリンは正しく弾けない」というフレーズを目にして、学習者からプロ奏者

まで、多くの人が自身の演奏に対する悩みや過去の失敗を思い出すかもしれません。

確かに、ヴァイオリンは小さなミスが響きに大きな影響を与える繊細な楽器です。

そのため「正しく弾く」ということは多くの演奏者にとって永遠の課題となって

います。

しかし、「正しく弾けない」という考えに基づく上達の方策に気づくことで、

自分の演奏を見直し、新たなアプローチを模索するきっかけとなり、その結果、

技術の飛躍的な向上をもたらす鍵となるのです。

この記事では、この課題をどう乗り越え、新たな次元へと進むべきか、その視点と

解決策を深掘りしていきます。読者の皆さんがヴァイオリンと向き合う中で新しい

発見を得られるよう、共にその道を探っていきましょう。

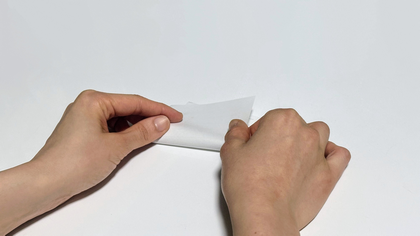

紙を丁寧に折ることに学ぶ

例えば、紙をピタリと二つに折る場合には、反復と丁寧さが必要です。

1.とりあえず折る作業を続けることで徐々に精度を上げる方法。

2.一回ごとに品質を保ちながら慎重に進める方法。

前者は効率を重視するものの、精度の向上が遅れたり、精度の低い折り方が身に

ついてしまう危険があります。

後者は最初から精度と品質に焦点を当て、その継続により、高度で迅速な折り方を

習得できます。

響きにおける精度の探求――ビブラートの本質を捉える

実は、ヴァイオリンの様々な演奏技術の中でも、ビブラートでは、その本来のかけ方

を学び、その本質を理解する時、まるで紙をピタリと二つに折るかのような音程の

正確さが前提となっていることに気づかされます。

例えば『ヴァイオリンを響かせる――ビブラートの種類、練習方法、その神髄』の

記事中で示したように、A線1の指でサードポジションのレの音程を取る際、

隣のD線が開放弦として最大限に共鳴する音程とします。

このように、ヴァイオリンのビブラートは、その音が最もよく響くポイント、

すなわち正しい音程を取ることを前提としています。言い換えれば、紙をピタリと

二つに折るのと同じくらい精密に音程を捉えなければ、その本質的な響きを生み出す

ことはできません。これが、ヴァイオリンのビブラートの響きの神髄であり、それを

前のセクションでビブラートの響きの本質を探求しましたが、それを支える基礎技術

についてさらに掘り下げていきます。

前項で『ヴァイオリンを響かせる――ビブラートの種類、練習方法、その神髄』の

記事中からレの音におけるビブラートの事例を示しましたが、その記事中でも書いた

ように、ビブラートは、ヴァイオリン演奏に欠かせない基礎技術の集合体でもあり

が具体的なケースの一つです。この状態はポジション移動によって正しい音程が

実現され、運弓においてもヴァイオリンを最適に響かせられていることを示してい

ます。そして、それをポジション移動なしでほんの少しだけ指が弦に当たる角度を

このように、ビブラートの一つの動作を見ただけでも、正確なポジション移動、

運弓で楽器を響かせる能力、響きにより正しい音程を取る精度、運指において無駄な

力を加えず適切に指を動かす技術、というようにいくつもの基礎技術が前提となって

います。これらの要素が欠けていれば、その本来の響きを発揮することはできない

ことからもわかるように、ヴァイオリンにおけるビブラートは、演奏に欠かせない

そして何より、こうした響きの探求こそが、ビブラートを超えたヴァイオリン演奏の

本質に迫るものなのです。

ヴァイオリンの「正しい音程」は、約300年にわたる歴史の中で、ヴァイオリン

が放つ“響き”を手がかりに確立されてきました。つまり、数値や電子機器だけでは

捉えきれない、本来の美しい“響き”を最大限に引き出すためのプロセスなのです。

ピアノや電子チューナーに頼って調弦したり音程を取るだけでは、ヴァイオリンの

豊かな“響き”を十分に引き出せず、結果として、本来発揮されるべき音色や表現力

が制限される恐れがあります。それに対して、演奏者が自ら正しい音程の追求に

努め、奏でるべき瞬間ごとに最適な“響き”を見極めながらヴァイオリンの音程の

取り方を実践することで、その積み重ねが、個々の表現や個性の根幹を形成する

礎となるのです。

正しい音程の追求は単なる感覚的な選択ではなく、物理的な調和や倍音構造に基づい

た厳密なアプローチです。演奏者がこの姿勢を徹底することで、ヴァイオリンが本来

持つ“響き”の豊かさを最大限に発揮し、演奏全体の質と完成度を高めるのです。

「ヴァイオリンは正しく弾けない」と感じる瞬間こそ、成長への第一歩です。多くの

奏者がこの現実と向き合いながら、演奏の向上を目指しています。私たちの究極の

目標は、ただ誤りを減らすだけでなく、「正しくしか弾けない」状態を実現し、

さらには自然と「正しくしか弾けなくなる」境地へと至ることにあります。

この道のりでは、ヴァイオリン自体が発する繊細な“響き”を正確に捉え、その中から

最も豊かに響く音を選び出す技術が欠かせません。まるで紙を丁寧に二つに折る

ように、単なる反復練習だけではなく、初めから品質と正確さを意識し追求する

丁寧な練習が要求されます。

イワモト ヴァイオリン教室では

「正しい音程」 (正確な音程)

「本格的な音色」(美しい音)でヴァイオリンを弾くための

基礎的な演奏技術を大切に指導し

一音いちおん丁寧に

各人の進捗に合わせた課題をレッスンしています。

ヴァイオリン演奏を正しく極めることは簡単ではありません。しかし当教室では、

正しい音程と響きの美しさを追求する徹底した指導を通じて、学習者の潜在能力を

最大限に引き出します。

その系譜は今日でもなお名手を輩出し続けている歴史的名教師、鷲見三郎・鷲見四郎

両先生と、私が学んだ歴史的名奏者たちも追求してきた「正しくしか弾けなくなる」

ことを目指して、伝統的なアプローチでレッスンを行っています。この確固たる指導

を通じ、ヴァイオリン演奏の本質に迫る学びを提供し、その成果は、趣味で習う一般

の方々に加えて音大生 演奏者 指導者の方へのレッスンにも反映されています。

「ヴァイオリンは正しく弾けない?」と感じたその瞬間こそ、新たな可能性への

第一歩です。当教室で、ヴァイオリンの本来の魅力を体感し、異次元の上達を

実現してみませんか?

お問い合わせはこちら

companion pieces

companion pieces

companion pieces

『ヴァイオリンは正しく弾けない?』

――その解決策が異次元の上達をもたらす!

(当記事)

『たった1つの習慣で、ヴァイオリンテクニックを極める』

『ヴァイオリンの上達を最短で叶える秘伝のレッスン!』

『ヴァイオリンの音色が劇的に変わる!たった一つの秘密とは?』

『チューナーに頼らない音の追求――耳で磨くヴァイオリンの真の響き』

(下掲のボックスでブログ(サイト)内の検索ができます)

このブログの文章・画像・その他のコンテンツを含む一切の転載をお断りいたします

カテゴリ: 究極のヴァイオリン奏法